Por Santiago Urrego

Durante los foros #SiVotamos, realizados con adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el consumo de drogas se consolidó como uno de los temas más mencionados y debatidos. En los micrófonos de Radio Trompo, los participantes hablaron sin rodeos: para muchos, el uso de sustancias no solo ha marcado su historia personal, sino que también refleja las carencias estructurales que enfrentan sus comunidades —falta de oportunidades, abandono institucional y entornos donde las drogas circulan con facilidad.

La conversación no partió del estigma, sino de la necesidad. Jóvenes, formadores y defensores coincidieron en que el consumo no puede seguir viéndose únicamente como un problema de “mala conducta”, sino como un síntoma de exclusión social y deterioro del bienestar emocional. Los foros sirvieron como espacio para visibilizar esa realidad y pedir que, a pocos días de las elecciones juveniles, los candidatos al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) incorporen este tema en sus agendas.

Hablamos con Carlos Quintero, periodista de Radio Trompo, ex participante del SRPA y ex consumidor de drogas, quien comparte su experiencia y análisis sobre por qué el consumo se ha convertido en un problema tan extendido entre los jóvenes: la falta de apoyo, las heridas emocionales y el abandono estatal.

Consumo en el SRPA: datos que preocupan

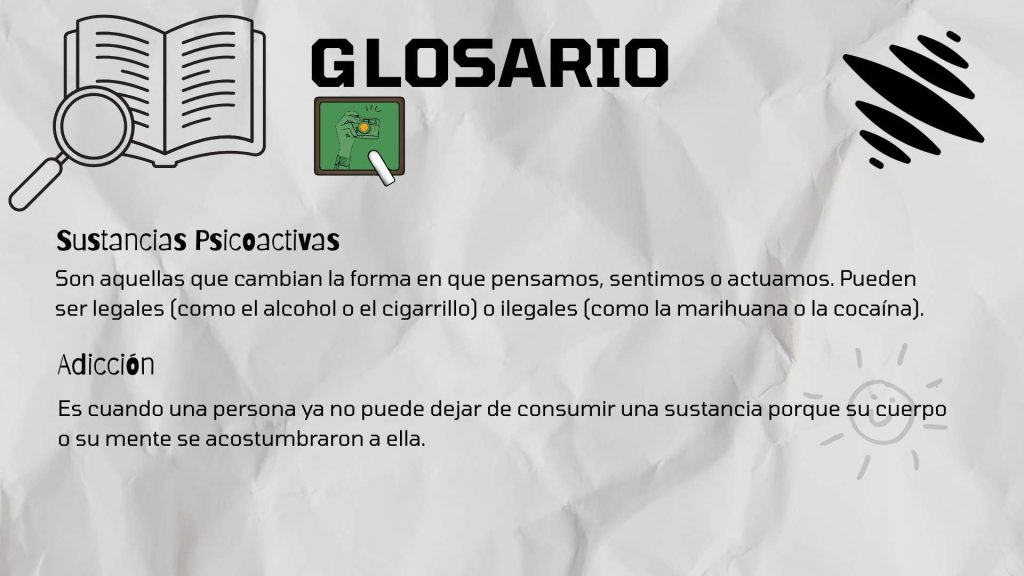

El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) del Ministerio de Justicia publicó en 2024 su más reciente Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en el SRPA (corte 2023), el primero en actualizar la situación tras la pandemia. Los resultados son contundentes.

Según el informe, uno de cada cinco adolescentes (21,2 %) vinculados al SRPA ha consumido sustancias psicoactivas, y más del 30 % de los hombres y el 27 % de las mujeres admitieron haber vendido o traficado drogas alguna vez. El estudio también identificó altas tasas de consumo problemático y dependencia, sobre todo en el uso de marihuana, alcohol y cocaína.

La marihuana continúa siendo la sustancia ilícita más consumida: 84,4 % de los jóvenes reportó haberla usado alguna vez, 54,4 % en el último año y 28,4 % en el último mes. En cuanto al alcohol, más de la mitad de los adolescentes evaluados mostró un patrón de consumo de riesgo o perjudicial (55,8 %), según el test AUDIT, y el tabaco se mantiene como una práctica cotidiana para cerca del 50 % de los jóvenes del sistema.

Los datos sobre otras drogas son igual de alarmantes. Entre quienes consumen cocaína, el 69,1 % presenta indicadores de dependencia, y en el caso del basuco, esa cifra asciende a 86,2 %, especialmente entre los adolescentes privados de libertad. Aún más preocupante es que dos de cada tres jóvenes del SRPA nunca han recibido atención o tratamiento para abordar su consumo.

Diferencias entre hombres y mujeres

Una de las novedades del estudio 2023 es la desagregación por sexo y tipo de medida. Aunque los hombres siguen siendo mayoría dentro del SRPA (alrededor del 87 % de la población), los resultados muestran que las adolescentes en medidas privativas presentan mayor prevalencia de consumo problemático de alcohol, tranquilizantes e inhalantes. Los investigadores advierten que en estos casos el consumo suele estar vinculado a historiales de violencia, abuso o desarraigo familiar, factores que requieren un abordaje terapéutico diferenciado.

En contraste, entre los hombres, el consumo tiende a estar más relacionado con presión de grupo, ocio y exposición a economías ilegales. En ambos casos, las sustancias actúan como formas de escape frente a la frustración, la ansiedad o la falta de sentido vital.

Estas diferencias muestran que el consumo de drogas en el SRPA no puede entenderse como un fenómeno homogéneo. Requiere programas con enfoque de género, territorialidad y acompañamiento psicológico continuo.

Un reflejo de vulnerabilidad estructural

Durante los foros #SiVotamos, varios jóvenes coincidieron en que las drogas llegaron a sus vidas “mucho antes que las oportunidades”. En barrios marcados por el desempleo y la violencia, el consumo aparece como una respuesta emocional frente al dolor, el abandono y la exclusión. En palabras de uno de los participantes, “no se trata de querer perderse, sino de no tener dónde encontrarse”.

En muchos municipios, las fronteras entre consumo, tráfico y reclutamiento criminal son difusas. Algunos jóvenes inician consumiendo y terminan sirviendo como “campaneros”, “jíbaros” o correos humanos para grupos ilegales. Otros entran al SRPA precisamente por delitos asociados al microtráfico, sin haber recibido nunca atención en salud mental o adicciones.

El consumo se convierte así en una forma de autodestrucción silenciosa dentro de un sistema que no ofrece rutas claras de salida. En los foros, defensores de familia y educadores insistieron en que la resocialización no puede lograrse sin atender el bienestar emocional y la dependencia química.

De la sanción al acompañamiento

En la mayoría de los centros del SRPA, las respuestas institucionales frente al consumo siguen siendo limitadas. Los programas se centran en la disciplina y el control, más que en la comprensión del problema. A pesar de los avances, solo el 17,4 % de los jóvenes con consumo problemático recibe tratamiento. Las mujeres, además, reportan menor acceso a atención especializada que los hombres, tanto en medidas privativas como en medio abierto.

Para los participantes del foro, esta brecha demuestra que el Estado sanciona más de lo que acompaña, y que las medidas educativas deben transformarse en verdaderos procesos de reparación y autocuidado. Por eso, muchos jóvenes pidieron que los próximos CMJ impulsen iniciativas locales de salud mental, prevención y reducción de daños, adaptadas a cada territorio.

Un llamado desde los jóvenes

El hecho de que el consumo de drogas haya emergido como tema central en los foros #SiVotamos no es casualidad. Refleja la experiencia diaria de quienes viven entre la presión del entorno y la falta de opciones. Para ellos, votar el 19 de octubre no solo significa participar, sino también reclamar políticas reales de atención y prevención.

La juventud del SRPA pide un cambio de narrativa: dejar de hablar del consumo como delito y reconocerlo como un problema de salud pública y de justicia social. Quieren programas que integren educación, acompañamiento familiar, oportunidades económicas y espacios de escucha.

En un año donde el debate político juvenil se centra en empleo, cultura y participación, el consumo de drogas revela una dimensión más profunda: la necesidad de cuidar la vida como punto de partida. En palabras de una participante de los foros: “No queremos que nos juzguen por lo que hicimos, sino que nos ayuden a sanar”.