Por: María Paula Suárez N.

Este año, la cumbre anual de la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático tiene más representantes que defienden la vida desde sus territorios.

La COP30 es la primera COP con una participación histórica de comunidades indígenas, al contar con la asistencia de aproximadamente 2 mil, de los cuales un 14% (360) podrán estar en la zona azul, el espacio donde están las delegaciones y equipos negociadores de los países, y tendrán su propia aldea en la que podrán quedarse. Esta fue construida por el gobierno brasilero y se espera que siga funcionando después.

Aunque el 76% de ellos no podrá estar en la zona azul, contarán con su propio pabellón, llamado “el círculo de los pueblos”. Adicionalmente, en la aldea tendrán debates sobre cambio climático y su impacto en las comunidades indígenas.

Por ejemplo, una de las iniciativas de presencia indígena más llamativas ha sido la de la flotilla Yaku Mama, que navegó más 3.000 kilómetros por el río Amazonas, saliendo de El Coca, Ecuador, para llegar a la ciudad de Bélem con más de 70 representantes de pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, con un mensaje claro de resistencia y acción compartida para frenar el extractivismo y las falsas soluciones verdes. Su objetivo es que las decisiones globales sobre el clima escuchen las voces de quienes habitan en bioma amazónico.

Según Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, miembro del Círculo de los Pueblos de la Presidencia de la COP30 y, en particular, de la Comisión Indígena Internacional, hay alrededor de 476 millones de indígenas en el mundo. Aunque representan solo el 6 % de la población mundial, son responsables de proteger y gestionar cientos de millones de hectáreas de tierra, salvaguardando gran parte de la biodiversidad que aún resiste.

También enfatiza que casi el 40 % de los bosques intactos del planeta se encuentran en territorios indígenas, donde las tasas de deforestación son sistemáticamente menores que en las áreas protegidas por el propio Estado. Para ella, “la evidencia es clara: donde se respetan los derechos territoriales indígenas, la deforestación retrocede; donde se niegan, la destrucción avanza”.

La voz de una joven lideresa colombiana en Belém

Este también es el pensar de María Violet Medina Quiscue, lideresa indígena colombiana del pueblo Nasa, quien se autodenomina como defensora de la vida. Hoy, desde Belém do Pará, comparte su trayectoria y el mensaje urgente de las nuevas generaciones que luchan por el futuro del planeta.

Esta indígena es psicóloga y defensora de derechos humanos, ambientales y territoriales desde hace más de 12 años. Su presencia en esta COP30 no es casual; es el resultado de un camino marcado por la resiliencia, la defensa del territorio y una convicción inquebrantable en el poder de las nuevas generaciones.

Nacida en Tierradentro, Cauca, tuvo que abandonar su hogar a los seis años debido a la devastadora avalancha del río Páez en 1994, uno de los primeros y más crudos efectos del cambio climático en su comunidad. La avalancha ocurrió el 6 de junio, provocada por un terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richter con epicentro en la cuenca alta del río. El sismo, sumado a las intensas lluvias previas, desencadenó miles de deslizamientos que se unieron en una avalancha de lodo y escombros, arrasando con pueblos en los departamentos de Cauca y Huila, tragedia en la que murieron alrededor de 1.000 personas, y otras 500 quedaron desaparecidas.

Este desplazamiento forzado marcó su carácter y fortaleció su rechazo a las desigualdades. La tradición oral de su pueblo ya había predicho su destino.

«Cuando nací, mi mamá tuvo un parto natural y yo nací de pie, entonces decían que iba a ser andariega, que iba a caminar mucho por la vida, por el mundo y pues creo que los abuelos no se equivocaron», dice la lideresa y defensora de derechos humanos.

Fiel a esa profecía, María ha llevado la voz de su gente a escenarios globales, desde el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, hasta el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Su motor es claro: luchar contra «un sistema capital fuerte que no entiende que la naturaleza es un ser vivo».

La Juventud Indígena: Protagonista, no Espectadora

En la antesala de la COP30, el mensaje de María se centra en un actor clave: la juventud. Lejos de ser una presencia simbólica, indica que los jóvenes indígenas están en la primera línea de las negociaciones, aportando una perspectiva vital para el futuro del planeta.

«La juventud es la que uno pensaría que es la que va a seguir viviendo todos estos efectos del cambio climático y si los jóvenes de los pueblos indígenas tienen conciencia, viven en los territorios y pueden venir a estos escenarios de negociación, pues es muy importante porque creo que hay una oportunidad enorme de conciencia, de cuidado», indica.

Para María, la participación juvenil va más allá de asistir a las cumbres. El verdadero desafío, y a la vez la gran oportunidad, radica en conectar la sabiduría ancestral con las herramientas del presente.

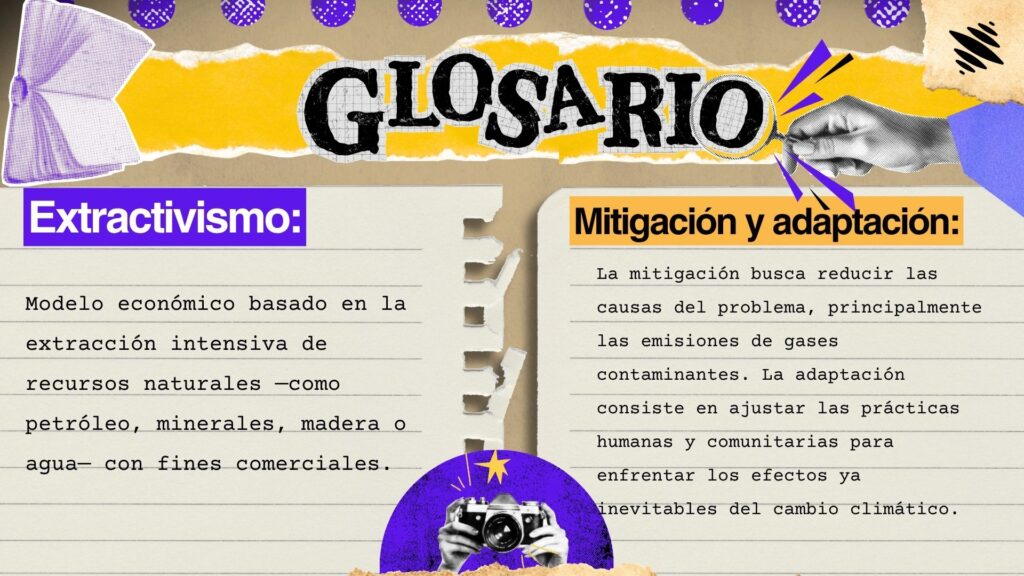

«El reto más grande que tiene la juventud (…) es poder mutar a esas plataformas y a todos esos sistemas digitales, para informar cuáles son los efectos, pero también poder informar cuáles son las propuestas de los pueblos indígenas en adaptación, en mitigación».

Un mensaje directo para el mundo

El llamado de los pueblos indígenas en la COP30 es contundente y se resume en una campaña que resuena en toda la Amazonía: «La respuesta somos nosotros». Exigen un papel central en las soluciones climáticas y un cambio radical en cómo se financian los proyectos de conservación.

«La respuesta somos nosotros, los pueblos indígenas (…). Necesitamos financiamiento de forma directa, no necesitamos intermediarios, no necesitamos más ONGs que solo se quedan con todo y dan solo granito de arroz.», asegura Medina.

Esta demanda busca reconocer que la protección de la biodiversidad no se logra solo con tecnología, sino con «prácticas espirituales, con los recorridos territoriales, con el tema humano de las mujeres, los jóvenes, los niños, las guardias indígenas».

Al final, el mensaje de María trasciende las salas de negociación y se convierte en una invitación universal. La crisis climática, advierte, no es una responsabilidad exclusiva de los pueblos que históricamente han cuidado la Tierra.

«No nos pueden dejar la responsabilidad solo a los pueblos indígenas de seguir cuidando la Madre Tierra, sino que es una responsabilidad de toda la humanidad (…). Todos podemos aportar al cambio y a los efectos del cambio climático.”, indica la lideresa.

Desde el reciclaje en casa hasta las decisiones de consumo, cada acción cuenta. Mientras los líderes mundiales debaten, la voz de jóvenes como María Medina Quisque nos recuerda que el cambio más profundo comienza en la conciencia de cada individuo y en el respeto por la vida en todas sus formas.