Por Jeiner Fuentes

Advertencia: este contenido menciona temas relacionados con el suicidio.

La salud mental se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes en Tierralta (Córdoba) durante los últimos años, una crisis que se acentúa en los jóvenes por una cultura de silencio emocional.

En lo que va del 2025, el municipio cordobés ya registra cuatro casos de suicidio en edades entre los 16 y los 21 años; una cifra que ha desatado alarmas. Y es que, en años anteriores, han sido más. Esto refleja que no es un problema silencioso, sino que también hay una fractura en la buena comunicación con los padres, una ausencia degenerativa en los programas de las instituciones que deberían abordar este tema y una ausencia de espacios seguros para expresar el dolor.

Aunque la sociedad habla con frecuencia de violencia, pobreza o inseguridad, se está dejando de lado hablar de lo que ocurre en el interior de las personas que sufren, guardan silencio o viven duelos y traumas profundos sin encontrar un canal de apoyo.

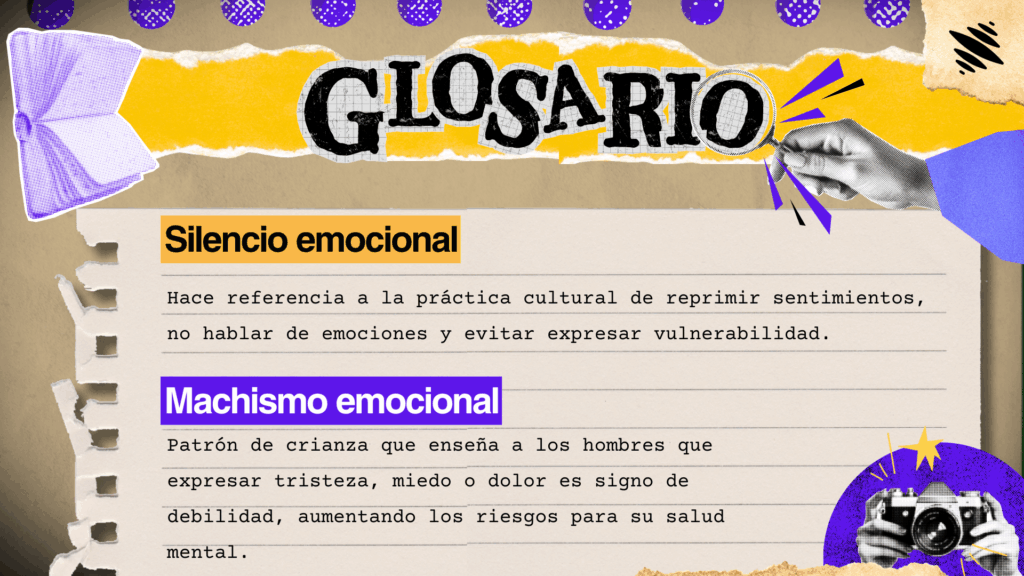

La realidad es que detrás de cada caso de suicidio hay una historia llena de emociones acumuladas, heridas sin cicatrizar y contextos familiares y sociales en los que la vulnerabilidad suele ser vista como debilidad. Es precisamente en ese punto donde Tierralta, como muchos otros municipios del país, se enfrenta a una crisis: la de una tradición y una cultura del silencio emocional, especialmente entre los hombres, que se ha convertido en una barrera que impide que muchos jóvenes pidan ayuda a tiempo.

Mi historia, una confirmación de la realidad

Mi propia experiencia confirma esta realidad. Hace unos años, cuando tenía 17, viví uno de los episodios más traumáticos de mi vida: el asesinato de mi hermano, a quien le arrebataron la vida para robarle un vehículo. Él era mucho más que un hermano; era mi mejor amigo, mi compañía constante y la persona en quien yo confiaba plenamente.

Crecimos juntos y, de cierta manera, sentía que una parte de mi vida estaba conectada con la suya. Su muerte dejó un vacío imposible de describir con palabras, un espacio que antes ocupaban sus consejos, sus risas y su presencia diaria; luego hubo silencio y el miedo de tal vez no recordar cómo era.

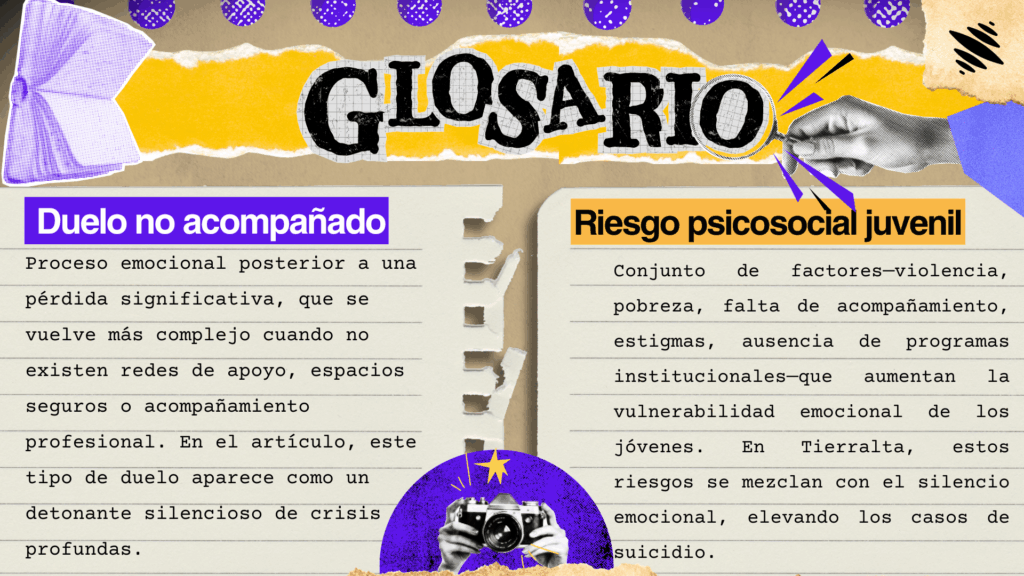

El duelo, en mi caso, no fue un proceso que simplemente pasó. Fue —y sigue siendo— una lucha diaria contra los recuerdos, contra la ausencia y contra los pensamientos que llegan cuando uno está solo.

Hubo momentos en que la tristeza parecía convertirse en un nudo difícil de desatar y una batalla en la que casi pierdo, ya que dos veces intenté acabar con mi vida. Y no fue simplemente por el duelo, ya tenía problemas de autoestima que, junto con la pérdida, me llevaron a pensar que no había salida.

Sin embargo, aprendí algo que para mí se volvió fundamental, y es que estar mucho tiempo solo, cerrándose a las amistades o simplemente sin querer hablar sobre lo que nos pasa, alimenta pensamientos negativos, y si no se busca apoyo, estos pueden intensificarse hasta convertirse en riesgos reales para la salud mental.

Para evitar caer en ese laberinto emocional, llené mis tiempos libres con actividades que me ayudaran a mantener la mente ocupada y conectada con otras personas. Empecé a leer más, a venir a la emisora (Radio Trompo), a compartir con mis amigos, a no quedarme encerrado en mis propios pensamientos. Aunque nada devuelve lo perdido, estos espacios se convirtieron en pequeñas luces que me han ayudado a sostenerme en medio del duelo. No puedo decir que lo superé; de hecho, creo firmemente que un duelo nunca se supera por completo, porque la ausencia permanece. Lo que sí se aprende es a convivir con ese dolor sin que se convierta en algo lesivo.

El machismo emocional

Pero no todas las personas cuentan con redes de apoyo, ni todas tienen la posibilidad de expresar lo que sienten. Y aquí aparece un problema profundo y muy propio de nuestro contexto, y es algo que me gusta definir como el machismo emocional. En Tierralta, como en muchas regiones del país, los hombres han sido criados bajo la idea equivocada de que “los hombres no lloran”, que mostrar tristeza es sinónimo de debilidad o que hablar de emociones hace que uno “no sea hombre”. Esta forma de crianza afecta la salud mental de manera directa: los hombres aprenden a callar, a sentirse avergonzados por sus sentimientos y a esconder cualquier señal de fragilidad.

Por eso no es sorpresa que muchos jóvenes crezcan acumulando silencios, rabias, miedos y tristezas que nunca expresan. Y la mente es como un vaso que con cada emoción que reprimimos se va llenando, cualquier experiencia traumática —una pérdida, una ruptura, un problema económico o un conflicto familiar— puede convertirse en la gota que rebosa la copa. Ese “rebosar” es el punto en el que muchas personas, sin saber cómo pedir ayuda o sin tener a quién acudir, llegan a considerar el suicidio como una salida.

Mi madre siempre nos enseñó que expresar lo que sentimos es fundamental. En casa, hablar de emociones nunca fue motivo de burla ni de juicio; al contrario, se veía como un acto necesario para mantenernos sanos. Ella decía que guardar emociones negativas en el interior es como esconder basura debajo de la cama: tarde o temprano, el olor se vuelve insoportable y afecta no solo a la persona que usa el cuarto, sino que puede llegar a afectar otros lugares de la casa. Esa enseñanza me permitió entender que hablar del dolor no es ser débil, ni frágil; sino que es un autoreconocimiento de que hay algo mal y hay que arreglarlo.

Pero no todos han crecido en ambientes así. La mayoría de los jóvenes que hoy enfrentan dificultades emocionales lo hacen sin un adulto que los escuche, sin un amigo en quien confiar o sin un sistema de salud que responda a tiempo. Y lo más inquietante es que muchas veces sí habían dado señales: se han aislado, hay cambios bruscos en el comportamiento, se vuelven irritables, pero nadie supo verlo, o lo que es peor, lo vieron y no lo tomaron en serio.

Los cuatro suicidios de este año en Tierralta muestran un panorama doloroso. No son números, son vidas, historias, familias desgarradas, amigos que no entienden qué pasó y comunidades que no logran dimensionar el tamaño del problema. Cada caso refleja una acumulación de factores como la falta de acompañamiento, estigmas sobre la salud mental, dificultades económicas, violencia, duelos sin atender y una cultura que aún no sabe escuchar.

Que expresar sentimientos no sea una excepción

Es urgente cambiar la manera en que entendemos la salud mental. Es necesario crear espacios comunitarios donde hablar no sea un tabú, donde buscar ayuda no sea motivo de vergüenza y donde los jóvenes encuentren un ambiente en el que expresar sentimientos sea parte de la vida cotidiana y no una excepción.

Asimismo, es esencial que las instituciones educativas, las emisoras comunitarias, los líderes sociales y las familias promuevan conversaciones abiertas sobre el duelo, la ansiedad, la depresión y el suicidio. No se trata solo de informar, sino de acompañar, de estar presentes y de enseñar que pedir ayuda es un acto de valentía.

Mi experiencia me enseñó que el dolor profundo puede convertirse en riesgo cuando no se atiende. Y también aprendí que la salud mental no es únicamente una cuestión individual, sino comunitaria. Si queremos evitar que más jóvenes lleguen a sentir que no hay salida, debemos construir una Tierralta donde nadie tenga miedo de decir: “Estoy mal”, “Necesito ayuda”, “No puedo con esto solo”.

La salud mental es, al final, un asunto de vida. Y en Tierralta, hoy más que nunca, necesitamos aprender a cuidar la vida en todas sus dimensiones.

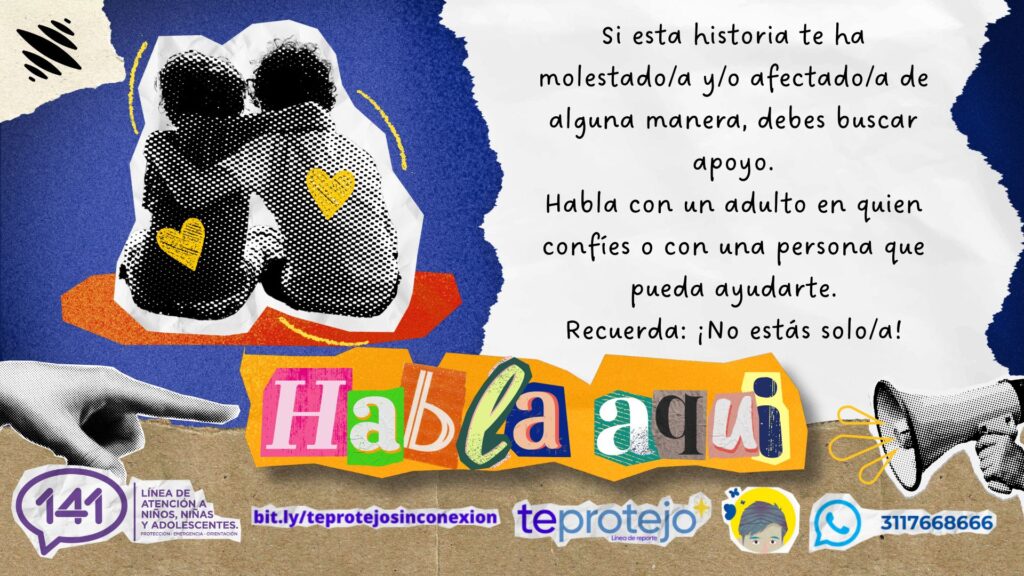

Si quieres escuchar, conversar y reflexionar sobre este tema: ¡haz click en el siguiente botón y descarga la guía de trabajo!