Por Adrián Guzmán Barrios

¿Qué significa ser adolescente en un territorio donde la libertad tiene horario, el silencio es supervivencia y la vida parece ajena?

Para muchos jóvenes en zonas de conflicto armado en Colombia, la respuesta está lejos de la vida que vemos en redes sociales, en las aulas o en las calles de las ciudades. Está hecha de restricciones, amenazas, imposiciones y renuncias forzadas. Y aunque estas historias parecen repetirse desde hace décadas, siguen siendo urgentes, reales y marcan generaciones enteras.

La vida con horario y las reglas

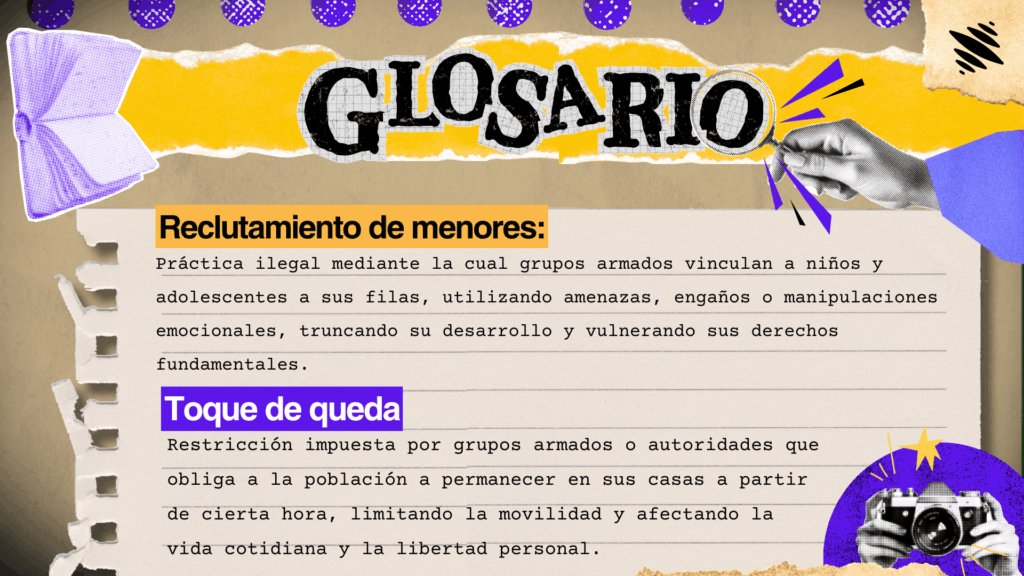

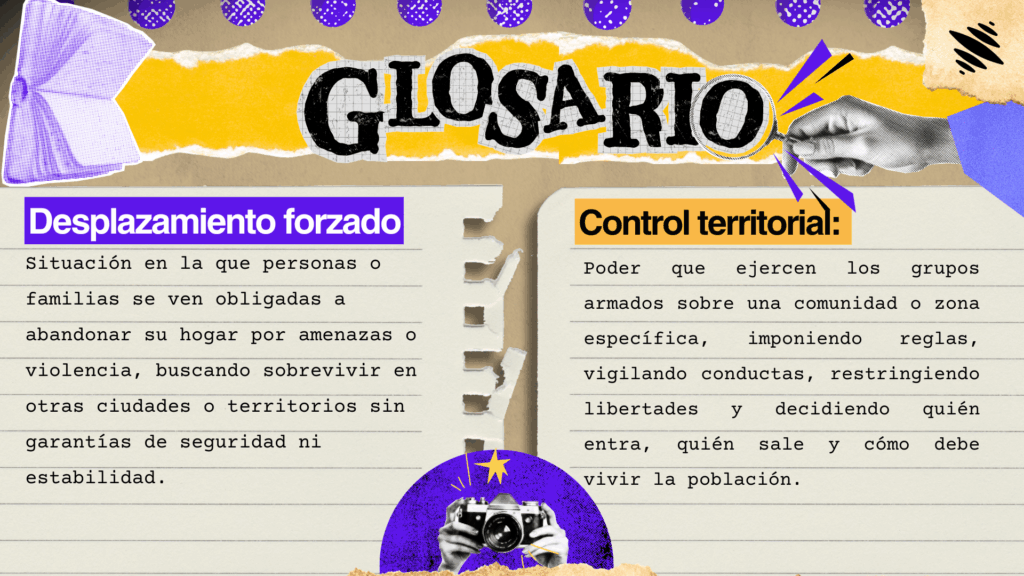

En comunidades del país, el día termina a las 6:00 de la tarde. A esa hora, salir a la calle es considerado una falta que puede costar desde una multa imposible de pagar hasta una amenaza directa. En las calles no existen los avisos oficiales, sin embargo, todos saben cuándo deben cerrar las puertas. Es un toque de queda impuesto por quienes se proclaman dueños del territorio.

Pero la lista de reglas continúa. El cabello debe ser corto, como si de un militar se tratara. No se puede caminar en grupos de más de cinco personas, porque eso puede interpretarse como el inicio de una pandilla o indicios a cometer malos actos. Tampoco se permite grabar ni tomar fotografías, porque creen que cualquier imagen puede ser vista como una denuncia. La privacidad, igual que la libertad, es un lujo inexistente.

El mensaje que quieren transmitir es muy claro, “ellos son la ley”. También cobran multas exageradas si hay alguna falta a las reglas; determinan quién entra o sale, irrumpen en las casas sin pedir permiso y deciden qué profesiones pueden o no estudiar los jóvenes. Derecho y periodismo están prohibidos pues consideran que relacionarse con el Estado es un riesgo. Indagar es un desafío e informar es un delito.

El reclutamiento, los silencios y las imposiciones

En este entorno de miedo también aparece una de las prácticas más dolorosas que tiene Colombia, el reclutamiento de menores. No siempre llega en forma de amenaza directa, sino que muchas veces entra disfrazado de “ayuda”, como un enamoramiento o una falsa oportunidad. Así, jóvenes que apenas empiezan a imaginar su futuro terminan atrapados en dinámicas violentas que no deberían experimentar.

Quienes sueñan con estudiar o liderar procesos comunitarios deben renunciar antes de intentarlo. Levantar la voz o tomar protagonismo puede convertirlos en objetivo. La consecuencia es devastadora para la comunidad, condenando a una generación a evitar ser vista para evitar ser lastimada.

“Vivimos con temor y no somos libres”, esa frase resume los efectos psicológicos que cargan los adolescentes en estas zonas. La depresión se vuelve cotidiana. La sensación de encierro se mezcla con la idea persistente de que no podrán ser lo que desean. Para muchos, la única salida es desplazarse a otras ciudades. Pero huir también es un riesgo, una apuesta por sobrevivir.

Crecimos así, pero no queremos lo mismo para quienes vienen

Aunque resulte difícil de imaginar para quienes no han pisado estos territorios, las comunidades que sufren este flagelo han tenido que adaptarse a las reglas, al silencio y a la vigilancia constante. Lo hacen porque no hay alternativa, pues no cumplir puede significar perder la vida.

Pero incluso en medio de ese escenario, los jóvenes siguen guardando algo que no les han logrado arrebatar, que es el deseo de cambio. “Nos acostumbramos, pero queremos algo distinto para las próximas generaciones”, dice el joven que compartió su historia en la animación.

Esta realidad no debería ser normal. No debería ser un destino. Pero, mientras muchos adolescentes del país piensan en fiestas, estudios o sueños, otros solo piensan en sobrevivir. Contar sus historias es un paso para que no sigan siendo invisibles.