Por: Santiago Urrego

El 13 de noviembre de 1985 no fue solo el día en que un volcán rugió; fue el día en que la negligencia institucional en Colombia se convirtió en una catástrofe humana. Armero, un próspero municipio en el norte del Tolima, desapareció bajo una avalancha de lodo. Cuatro décadas después, la conmemoración de más de 22.000 muertos y 3.000 desaparecidos es un doloroso recordatorio de una verdad fundamental: la tragedia fue previsible y evitable.

La noche en que el lodo borró el mapa

El desastre no fue repentino. El miércoles 13 de noviembre, la ceniza comenzó a caer sobre Armero a las 4:00 p.m., señalando que el Nevado del Ruiz estaba activo. La Cruz Roja regional incluso discutió la evacuación a las 7:00 p.m. Sin embargo, ninguna orden oficial se emitió a tiempo.

El desastre definitivo se desató a las 9:29 de la noche, cuando el volcán explotó. El calor derritió rápidamente una porción del casquete de hielo, desencadenando una avalancha, conocida como lahar, de agua, lodo, rocas y troncos. Este río de escombros avanzó a una velocidad aterradora, hasta 80 kilómetros por hora, afectando a veinte municipios.

Para las 11:30 p.m., una masa de 350 millones de metros cúbicos de lodo y piedras había sepultado totalmente a Armero. El lapso entre la erupción y la destrucción total fue letalmente corto, exponiendo la falta absoluta de un sistema de alerta.

Crónica de una Omisión: ¿Por qué el Estado falló?

Investigaciones sobre la tragedia de la fundación Pares, mencionan la cadena de advertencias ignoradas.

- Los estudios con anterioridad: El volcán dio señales claras de actividad durante un año. Ya en septiembre de 1985, voces como la del director de la Cruz Roja del Tolima advertían que Armero «podría desaparecer».

- El mapa de riesgo desestimado: El primer mapa de riesgo del Nevado del Ruiz, un documento técnico vital, fue socializado a principios de octubre, un mes antes de la erupción, pero «no fue tenido en cuenta» por las autoridades y los pobladores no tomaron este mapa con la seriedad del caso, por la falta de conocimiento en la época.

- “Llamados de calma”: A pesar de los informes de los geocientíficos, las autoridades en el nivel gubernamental optaron por ignorar las alertas, transmitiendo un mensaje de tranquilidad a la población: «no hay de qué preocuparse».

Según informes del Servicio Geológico Colombiano, la carencia de un monitoreo volcánico en tiempo real en 1985 impidió la detección oportuna de la erupción. Esta entidad estima que, con una alerta clara, los habitantes habrían tenido al menos dos horas para abandonar el lugar. La tragedia, por lo tanto, no se define como un desastre natural inevitable, sino como un fracaso institucional amplificado por la negligencia.

La consecuencia más amarga: Los niños perdidos

En conmemoración de los 40 años de esta catástrofe, la Defensoría del Pueblo concluye que el Estado sigue siendo «ausente» en el manejo de la tragedia, incluso en la post-catástrofe.

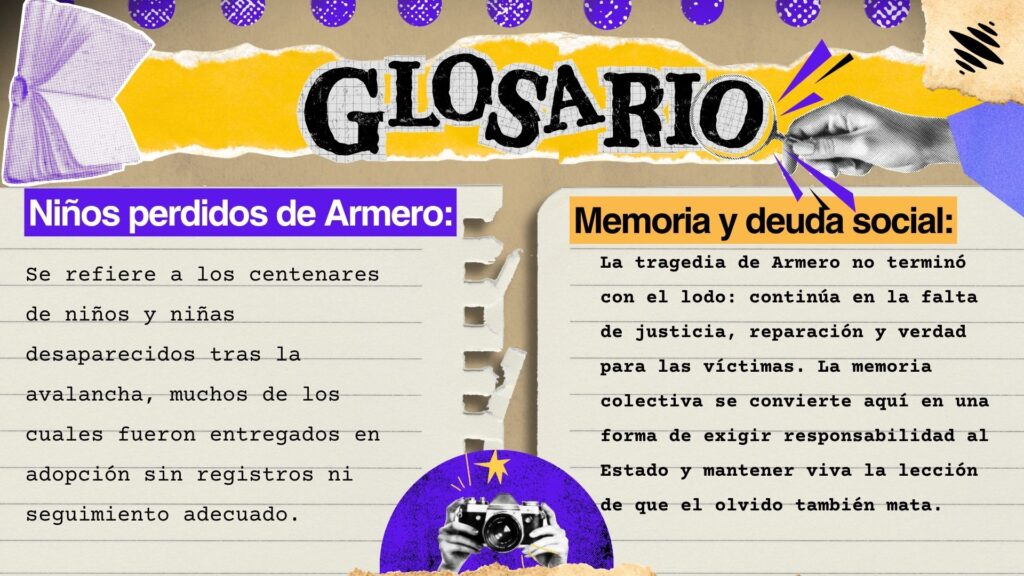

Aún hoy, el Estado colombiano desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes. De hecho, uno de los capítulos más dolorosos es el destino de los niños y niñas desaparecidos, se estima que alrededor de 580 menores de edad desaparecieron tras la avalancha.

El manejo por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en medio del caos de 1985 fue deficiente. Una exdefensora de familia de la época aceptó que el primer día se entregaron niños «sin foto» e informes de 2013 revelaron que, de 169 niños rescatados, solo a 49 se les hizo un estudio fotográfico.

La búsqueda de estos niños y la restauración de la verdad ha sido asumida por la sociedad civil.

La Fundación Armando Armero, con poco apoyo gubernamental, lidera la investigación, utilizando bancos de ADN para intentar la reunificación familiar. El hecho de que una fundación deba llevar esta carga humanitaria subraya que la deuda de la identidad y la reparación sigue pendiente.

La memoria como escudo de prevención

¿Por qué es importante conmemorar esta fecha? Armero fue el «despertar doloroso» de la nación. La tragedia obligó a un viraje radical en las políticas públicas, ya que de la improvisación, el país pasó a construir un escudo legal e institucional para el riesgo.

Este doloroso legado impulsó la creación de la Ley 46 de 1988 y, posteriormente, la Ley 1523 de 2012, que estableció el robusto Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Este sistema, apoyado por el monitoreo volcánico en tiempo real que hoy existe, ha demostrado su eficacia: en 2007, una erupción en el Nevado del Huila generó flujos de lodo más voluminosos que los de 1985, pero gracias a la prevención, las autoridades salvaron la vida de cientos de personas.

La conmemoración no sólo es un homenaje a los muertos, sino una herramienta activa para que las futuras generaciones entiendan que la prevención es constante.

El Congreso de la República ha declarado el antiguo Armero como Patrimonio Cultural mediante la ley 2505 del 2025, buscando que la memoria, convertida en ley, garantice que un abandono por parte del Estado de tal magnitud nunca más se repita.

Sin embargo, la memoria de Armero solo será completa cuando la justicia llegue a los sobrevivientes y se salde la deuda de encontrar a los niños perdidos.