El Palacio de Justicia de Bogotá no es solo un edificio; es el corazón roto de la democracia colombiana. Hace 40 años, el 6 de noviembre de 1985, ese lugar —el máximo templo de la justicia— se convirtió en el escenario de una tragedia que la historia se resiste a cerrar. Para las nuevas generaciones, entender el «Holocausto del Palacio de Justicia» es esencial para custodiar el presente y el futuro del país.

¿Qué fue la Toma del Palacio?

La Toma del Palacio de Justicia fue una operación militar y política que se extendió por dos días, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla que consideraba traicionados los acuerdos de paz por parte del Gobierno de Belisario Betancur, asaltó la sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado en una acción denominada «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre». El objetivo del M-19 era «juzgar» públicamente al presidente Betancur y lograr un golpe de opinión.

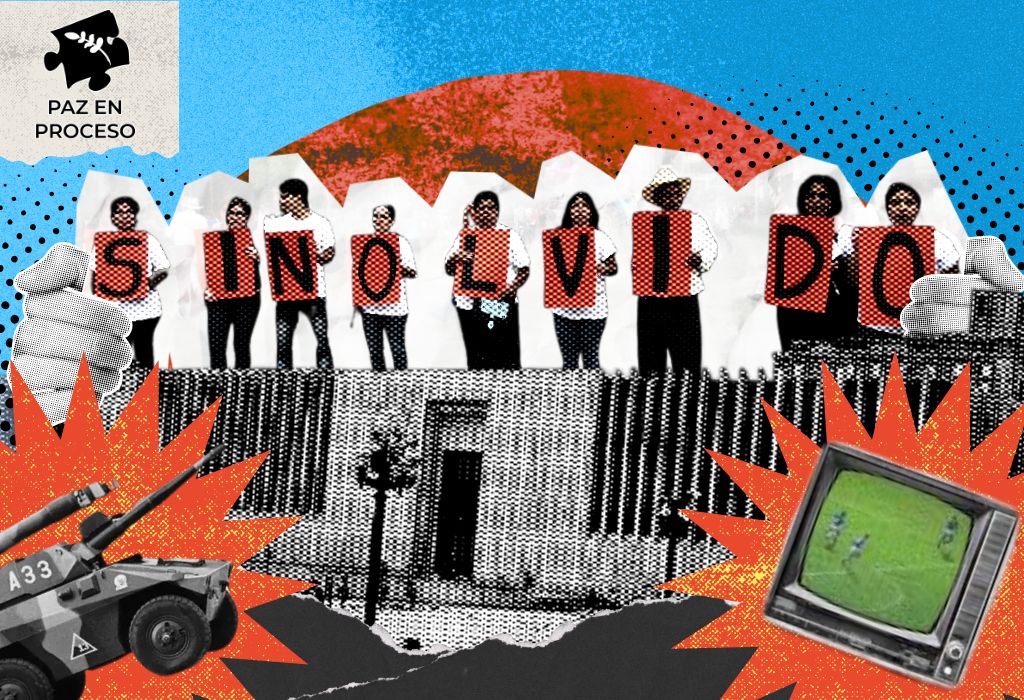

Sin embargo, la respuesta del Estado fue la retoma militar inmediata, utilizando tanques y armamento pesado en el centro de Bogotá. El saldo fue una masacre: casi 100 personas muertas, incluyendo magistrados de las Altas Cortes, empleados judiciales, guerrilleros y visitantes. Lo más doloroso fue la posterior desaparición forzada de al menos 11 personas a manos de la Fuerza Pública tras la retoma, según menciona el Consejo de Estado en sus expedientes.

¿Por qué es tan significativo?

Este hecho no fue un enfrentamiento cualquiera; fue un evento que fracturó la institucionalidad. La Toma y Retoma simbolizó el colapso del Estado de Derecho, ya que el poder judicial, garante de la constitucionalidad, fue destruido por la violencia de dos bandos: el asalto guerrillero y la respuesta estatal exagerada. Perder a una generación completa de magistrados en el ejercicio de sus funciones significó la pérdida de la soberanía judicial y dejó una huella imborrable en la confianza ciudadana hacia la justicia. La conmemoración de esta tragedia está marcada por el reconocimiento de las graves consecuencias institucionales y humanas que dejó el Holocausto.

¿Por qué hay diferentes narrativas?

A cuatro décadas de la tragedia, la verdad sigue siendo un campo de batalla ideológico. La principal disputa gira en torno a la conexión con el narcotráfico:

La narrativa histórica o «oficial» promovida por diversos sectores sugiere que Pablo Escobar financió al M-19 para destruir expedientes judiciales que lo comprometían.

La narrativa emergente, impulsada por exmiembros del M-19 y el actual presidente Gustavo Petro (quien militó en esa guerrilla), califica la versión de Escobar como una «historia oficial mentirosa». Petro ha refutado que el M-19 recibiera dinero del narcotráfico, argumentando que de ser así habrían tenido un armamento mucho más sofisticado para resistir.

Hallazgos recientes que documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, como los restos del comandante guerrillero Guillermo Elvencio Ruiz, han intensificado esta disputa. Para Petro, el destino de Ruiz (supuestamente secuestrado y torturado por sicarios de Escobar antes de ser capturado por el Ejército) es una «prueba total en contra» de la teoría del capo y busca limpiar la imagen del M-19. Además, exámenes forenses han sugerido que los disparos que mataron a varios magistrados no provenían de las armas de la guerrilla, sino de la Fuerza Pública, lo que complejiza aún más la distribución de responsabilidades.

La memoria del Palacio de Justicia no es un ejercicio de dolor, sino un acto de ciudadanía para construir el futuro.

La memoria histórica permite luchar contra la impunidad. Durante años, el hecho estuvo marcado por un «pacto de silencio, expreso o tácito». La lucha incansable de las víctimas obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada, lo que ha llevado a condenas tanto del Consejo de Estado como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Garantizar la No Repetición: La Corte Interamericana de Derechos ha ordenado al Estado colombiano, como garantía de no repetición, implementar programas permanentes de educación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario dentro de las Fuerzas Armadas.

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla: Conocer este pasado de violencia y sus consecuencias no debe generar trauma, sino fortalecer la capacidad de los jóvenes para exigir justicia y defender las instituciones.

La inserción de esta historia en los procesos formativos busca consolidar una «memoria de futuro», transformando el conocimiento del conflicto en una herramienta para la prevención y la reconstrucción del tejido social.

En conclusión, el legado cívico de 1985 es claro: la única forma de honrar a quienes se perdieron es no permitir jamás que la violencia militar o política se imponga sobre el marco legal. Recordar el Palacio es un llamado constante a la vigilancia democrática.