Por Santiago Urrego

Para muchos adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), hablar de salud mental no es una moda, sino un acto de supervivencia. En contextos marcados por la violencia, el encierro y la estigmatización, cuidar la mente y las emociones es casi un lujo. Por eso, a pocos días de las elecciones juveniles, exigen que este tema no se quede fuera de las agendas del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) y de las políticas locales.

Hablamos con María Fernanda Carrillo, egresada del SRPA, quien ha enfrentado una larga batalla con su salud mental. Durante su paso por el sistema, sufrió episodios de depresión y ansiedad que —según cuenta— se agudizaron por la falta de acompañamiento psicológico constante y el miedo a ser juzgada.

El peso de los datos: la salud mental en crisis

Las cifras recientes confirman lo que los jóvenes ya sienten. Según el Ministerio de Salud y el Observatorio de Drogas de Colombia, en el informe sobre Situación de Salud Mental y Consumo en el SRPA 2023, más del 60 % de los adolescentes del sistema manifestó haber tenido síntomas de depresión o ansiedad en el último año, y casi uno de cada tres dijo haber tenido pensamientos suicidas.

Los indicadores más alarmantes provienen de los centros de atención cerrada, donde el confinamiento, la falta de acompañamiento familiar y las rutinas rígidas agravan la sensación de desesperanza. Allí, el 46 % de los jóvenes reportó haber sentido que “su vida no tenía sentido” durante su proceso judicial, y el 18 % reconoció haber intentado hacerse daño en algún momento.

Estos números contrastan con la escasa atención psicológica disponible. En promedio, los programas del SRPA cuentan con un psicólogo por cada 50 adolescentes, y las sesiones de acompañamiento suelen concentrarse en evaluaciones judiciales, no en procesos terapéuticos reales. La falta de continuidad, los traslados frecuentes y la rotación del personal dificultan el seguimiento y generan desconfianza entre los jóvenes.

El silencio y la vergüenza: los otros muros

Durante los foros #SiVotamos, muchos participantes reconocieron que hablar de emociones dentro del SRPA todavía se percibe como una debilidad. En los entornos masculinizados de los centros, mostrar tristeza o pedir ayuda puede ser motivo de burla o sospecha. Uno de los jóvenes lo expresó así: “Aquí uno no puede decir que se siente mal, porque enseguida lo miran raro. Pero por dentro uno se está cayendo.”

Esta cultura del silencio también afecta a las mujeres. En los centros femeninos, la sobrecarga emocional por la separación de los hijos o por experiencias previas de violencia sexual se suma a la culpa y la soledad. Muchas jóvenes relataron que los espacios de escucha son escasos y que los talleres de “autoestima” no abordan los traumas reales que arrastran.

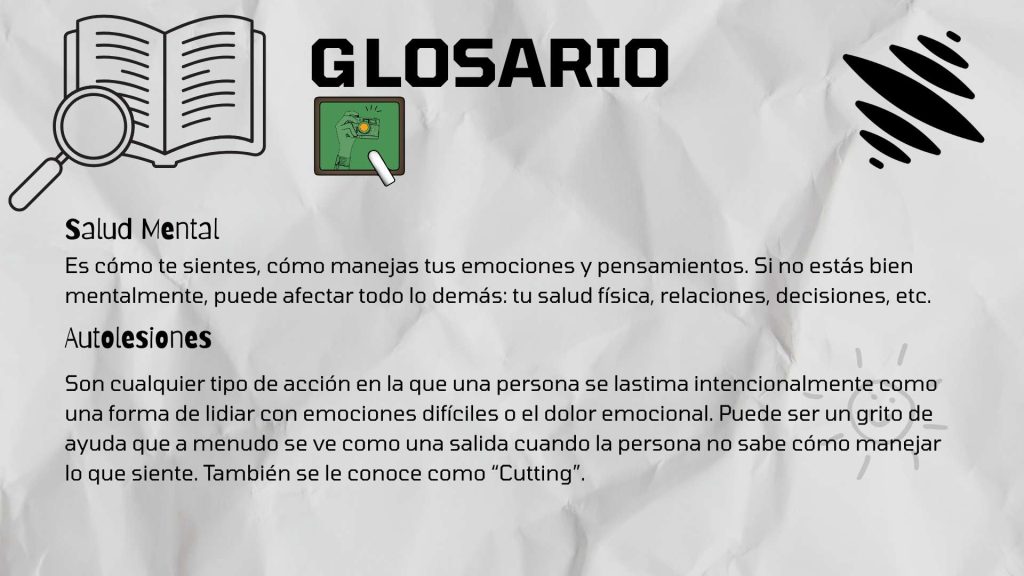

El problema se agrava cuando la depresión o la ansiedad se canalizan en comportamientos impulsivos: peleas, autolesiones o intentos de fuga. Para los defensores y operadores del SRPA que participaron en los foros, la falta de atención oportuna hace que los problemas emocionales se confundan con indisciplina, reforzando un ciclo de castigo en lugar de cuidado.

Entre el encierro y la esperanza

En casi todos los foros, la demanda fue clara: más apoyo psicológico, más espacios de diálogo y menos estigma. Los jóvenes no quieren que su salud mental sea tratada como un anexo del proceso judicial, sino como una condición básica para su reintegración. Piden que las intervenciones se centren en la comprensión, no en la corrección.

Entre las propuestas más repetidas estuvieron la creación de grupos de escucha liderados por pares, la incorporación de actividades artísticas y deportivas como parte de los planes pedagógicos, y el fortalecimiento de la atención psicosocial dentro de los programas de medio abierto.

En los territorios donde la violencia y el reclutamiento persisten, los jóvenes también insistieron en que la salud mental debe ser vista como una estrategia de prevención. Un consejero juvenil lo resumió así: “Cuando un pelado se siente acompañado, no busca refugio en la droga o en un grupo armado.”

La política de la empatía

Más allá de las cifras y los diagnósticos, los foros dejaron claro que hablar de salud mental es hablar de empatía, reconocimiento y dignidad. Los jóvenes quieren políticas públicas que los vean como personas, no solo como casos o expedientes.

Expertos del ICBF y del Ministerio de Justicia reconocen que, aunque ha habido avances en la inclusión de componentes psicosociales en los programas del SRPA, estos siguen siendo insuficientes. En el Plan Nacional de Salud Mental 2022–2030, el gobierno propuso fortalecer la atención en poblaciones privadas de libertad, pero la implementación sigue siendo lenta y desigual.

Frente a esta brecha, los candidatos al CMJ tienen la oportunidad de impulsar mesas locales de salud mental juvenil, con representación de jóvenes del SRPA, para que sus voces influyan en la planeación municipal. También pueden promover alianzas con universidades, hospitales y colectivos culturales que ofrezcan apoyo psicológico, arte-terapia y espacios de acompañamiento comunitario.

Un voto por el bienestar

A menos de una semana de las elecciones, la salud mental se consolida como una de las banderas más fuertes entre los jóvenes del SRPA. No se trata solo de pedir más psicólogos, sino de cambiar el enfoque: del castigo al cuidado, del silencio a la palabra, del diagnóstico al acompañamiento.

En un país donde las juventudes enfrentan múltiples formas de violencia, defender la salud mental es también defender la paz. En palabras de una joven participante: “Yo no necesito que me perdonen, necesito que me escuchen.”

Los foros #SiVotamos demostraron que la salud mental no es un lujo, sino el punto de partida para que las segundas oportunidades sean posibles. Votar, para ellos, es una forma de recordarle al país que cuidar la mente también es cuidar el futuro.