Ilustración: Isabella Meza Viana

Por: Mathew Charles

En Colombia, más de cinco mil adolescentes pasan cada año por un sistema del que casi no se habla, aunque debería ser una de las ventanas más importantes para entender por qué tantos jóvenes terminan atrapados entre la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Ese sistema se llama SRPA: el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y aunque su nombre suena técnico, su impacto es profundamente humano. Es un lugar donde se mezclan historias de delito, sí, pero también de abandono, errores, silencios, intentos de cambio y una larga lista de derechos vulnerados.

La promesa —y el vacío— de la justicia restaurativa

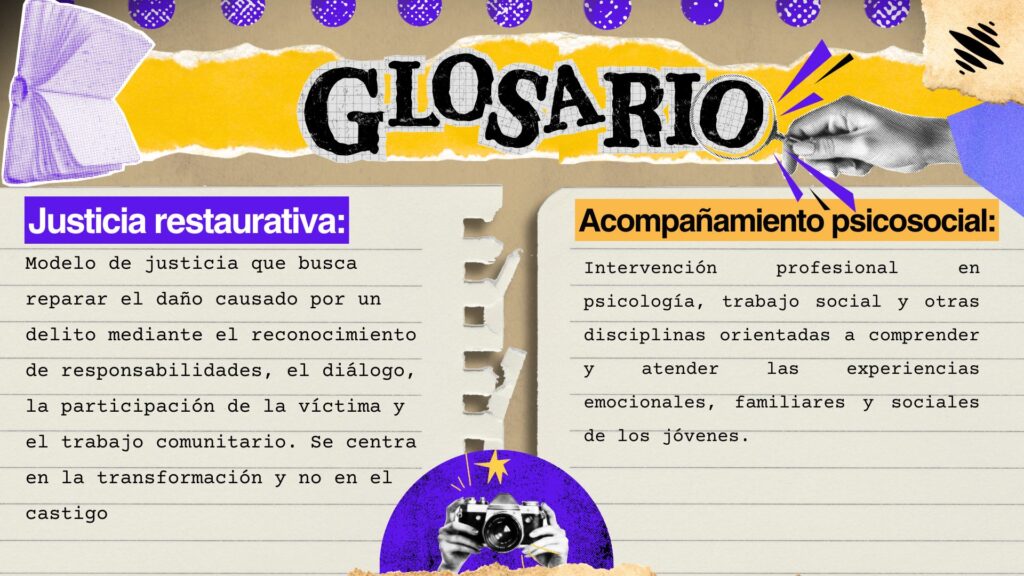

Según una revisión del Ministerio de Justicia y el ICBF, el SRPA está concebido para ofrecer un modelo de justicia restaurativa a más de 5.400 adolescentes en conflicto con la ley penal. La idea central de este enfoque es que la respuesta al delito no se limite al castigo, sino que busque reparar el daño, reconstruir vínculos y evitar que los jóvenes repitan las trayectorias que los llevaron al sistema. En teoría, la justicia restaurativa implica escuchar a las víctimas, responsabilizar activamente al adolescente por sus actos, fortalecer su proyecto de vida y trabajar con la comunidad para que el proceso tenga un sentido real de cambio.

En los últimos tres años, más de 25.000 jóvenes ingresaron al SRPA y cerca del 41 % enfrentó algún tipo de privación de la libertad. Detrás de cada cifra hay un adolescente que suele cargar con historias de exclusión, pobreza, abandono y violencia previa. Por eso, como ha señalado la ministra Ángela María Buitrago, muchos llegan “con los derechos vulnerados desde el primer día”, lo que hace aún más urgente que la justicia restaurativa sea algo más que un principio escrito y pueda convertirse en una respuesta real a vidas que ya vienen marcadas por la desigualdad.

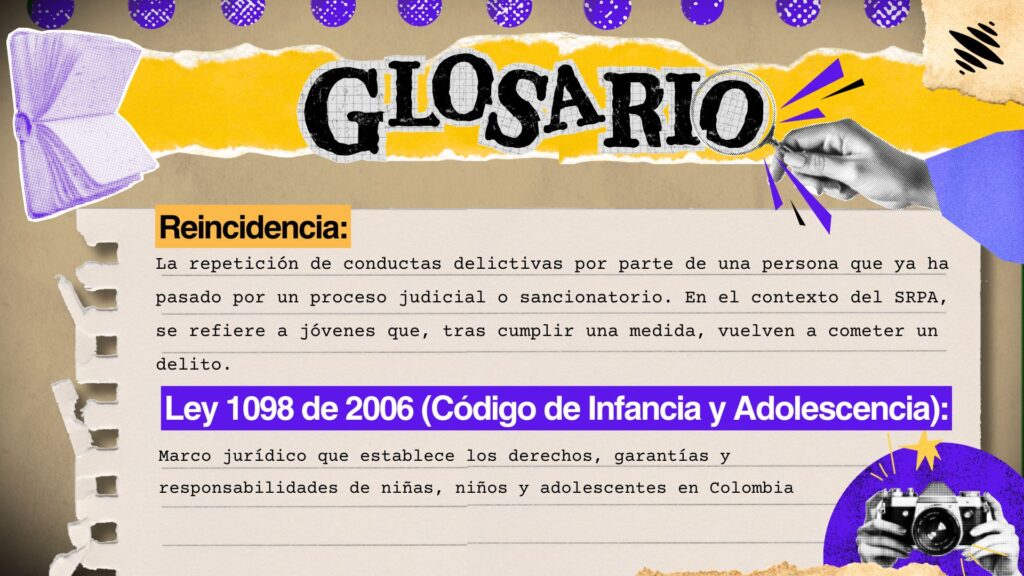

El SRPA nació en 2006, con la Ley de Infancia y Adolescencia, en respuesta a un mandato internacional: los adolescentes no pueden ser juzgados ni castigados como adultos. Ese principio, derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es negociable. Por eso, intentar trasladar penas de adultos a adolescentes sería abiertamente inconstitucional. El SRPA parte de la idea de que los jóvenes son penalmente responsables, pero también sujetos de protección reforzada. La sanción existe; el encarcelamiento adulto, no.

La ley prevé un abanico de medidas que van desde advertencias, acompañamiento psicosocial y reparación a la comunidad, hasta internamientos semicerrados y privación de la libertad en centros especializados. La lógica debería ser pedagógica: comprender, reparar y transformarse. Pero la evaluación reciente del sistema muestra una realidad distinta. Según el Ministerio y el ICBF, el SRPA se ha ido alejando de la justicia restaurativa que promete.

Cuando la restauración se queda corta

Los informes señalan fallas en los programas psicosociales, condiciones precarias en centros, ausencia de rutas reales de reintegración, consumo de sustancias tolerado ante la incapacidad institucional de atenderlo, y un desfase profundo entre el diseño del sistema y su aplicación cotidiana. En varios territorios, los adolescentes no entran a un proceso de aprendizaje sino a un tiempo suspendido, donde la sanción se cumple, pero la transformación no siempre llega.

A esto se suma una pregunta incómoda que viene creciendo dentro del mismo ICBF. La entidad ha reconocido que la tasa de reincidencia dentro del SRPA es del 19 %. En el sistema penal de adultos, donde la respuesta es abiertamente punitiva y las cárceles están marcadas por condiciones degradantes, la reincidencia ronda el 23 %.

La diferencia entre ambos sistemas es mínima. Y esto abre un interrogante que no se puede seguir evadiendo: si el SRPA se creó para ofrecer un modelo de justicia restaurativa que evitara lo peor del castigo carcelario, ¿por qué la reincidencia es prácticamente la misma? ¿La justicia restaurativa no funciona? ¿O es que, en la práctica, nunca se ha implementado de manera seria dentro del SRPA?

La jueza Doris Gutiérrez, en Cali, ha demostrado que cuando sí se aplica un proceso restaurativo riguroso —escucha, responsabilidad asumida, acompañamiento psicosocial real y reconstrucción del vínculo con la víctima— los resultados son contundentes. En su despacho, más del 90 % de los adolescentes que pasan por un proceso de este tipo logran no reincidir y reconstruir un proyecto de vida. Su experiencia sugiere que el problema no es la justicia restaurativa, sino la falta de condiciones para aplicarla de manera efectiva.

El sistema, diseñado para reparar, opera con estructuras que muchas veces reproducen el castigo, la frustración y la desprotección.

Voces olvidadas: Escuchar para transformar

Desde Radio Trompo hemos visto de primera mano la fuerza que tiene la palabra cuando se convierte en herramienta de agencia, dignidad y transformación. Durante este año hemos trabajado con 300 adolescentes del SRPA en distintas ciudades de Colombia, formándolos como periodistas juveniles. Ellos han aprendido a investigar, a entrevistar, a narrar su entorno y a analizar su propia historia en un país que rara vez les pregunta algo. Ese proceso culminará el 28 de noviembre, cuando los propios jóvenes dirigirán cuatro horas de programación en vivo en el especial Sueños Sonoros: un espacio para contar lo que han visto, lo que han vivido y lo que imaginan para su futuro. No son voceros institucionales; son reporteros de su propia vida.

Durante demasiado tiempo, la conversación pública sobre el SRPA ha estado dominada por voces externas. Funcionarios, jueces, expertos, editoriales, titulares. Lo que casi nunca aparece es lo que sienten los jóvenes que viven el sistema. Qué les duele, qué les inquieta, qué sueñan, qué les molesta y qué cambiarían si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Escucharles no es justificar; es comprender para transformar.

Por eso esta semana abrimos la serie Voces Olvidadas, un espacio donde ellos hablan y nosotros, como país, escuchamos. No como números ni expedientes, sino como jóvenes que crecieron entre fronteras invisibles, decisiones difíciles, sanciones, silencios y oportunidades que a veces no llegan. Hablar del SRPA no es hablar solo de delito, sino de cómo una sociedad decide acompañar —o abandonar— a su juventud más vulnerable.

Escucharles es el primer paso para entender qué tipo de país queremos construir. Esta semana, abrimos el micrófono. Y lo abrimos para ellos.