Por Mathew Charles y Víctor, joven de 16 años y participante del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (SRPA) y periodista de Radio Trompo.

Cuando a Samuel le preguntaron por primera vez qué era para él “ser hombre”, no respondió de inmediato. Miró hacia el piso, se frotó las manos y soltó una frase que parecía memorizada desde la infancia: “Un hombre no se deja. Si lo empujan, usted se para firme”. Después añadió, casi en un susurro, “así me criaron”.

Samuel tiene 17 años y está bajo sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Su historia no empieza con un arma ni en una esquina peligrosa. Empieza en un patio estrecho donde, a los ocho años, su padrastro lo obligaba a aguantar golpes “para aprender”. “Él decía que uno tenía que hacerse duro desde chiquito, que llorar era de flojos. Yo aprendí a callarme”, recuerda.

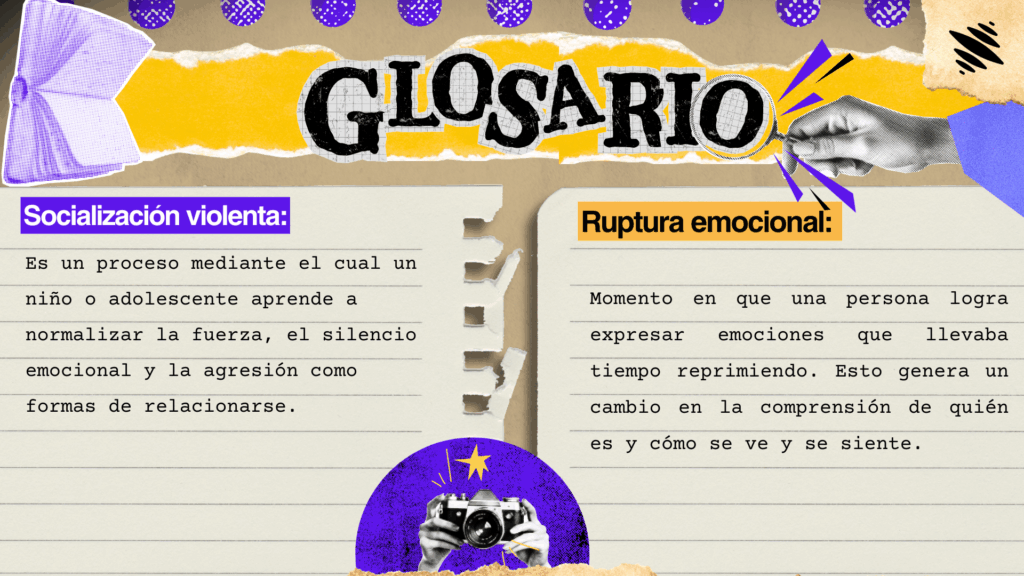

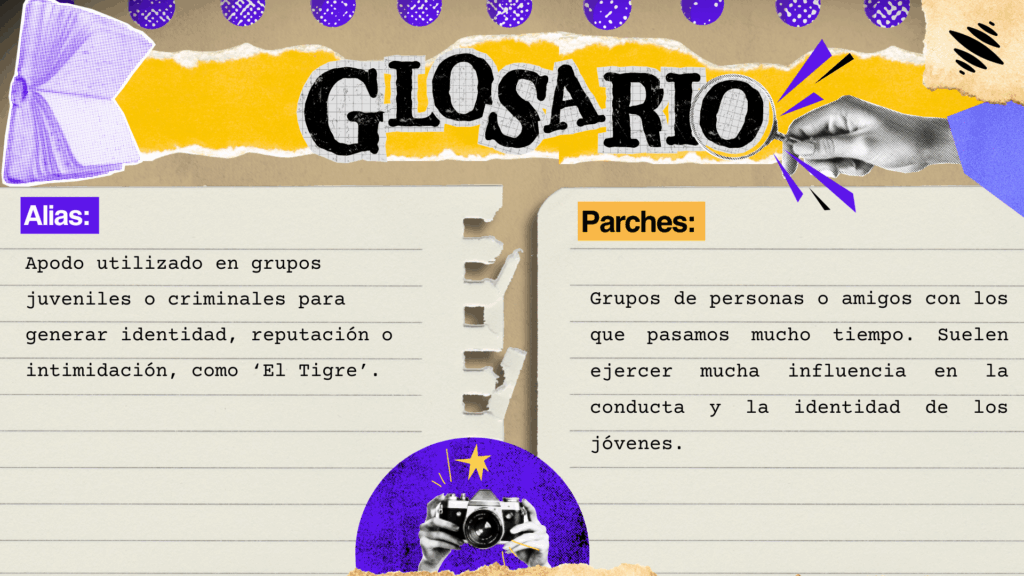

Ese silencio fue moldeándolo. A los doce ya sabía que mostrar tristeza era exponerse. A los trece entendió que la rabia sí era permitida, incluso celebrada. “En el barrio, si uno no respondía, lo jodían. Yo no quería quedar mal”, dice. Fue esa mezcla de presión, vergüenza y miedo —aunque él no lo llamara así— la que lo llevó a los parches donde todo se comprobaba a golpes.

Delinquir para no ser un ‘cobarde’

El delito no apareció de un día para otro. Fue de a poco, como un goteo. Primero una pelea en el colegio porque alguien lo llamó “blandito”. Luego lo invitaron a “hacer un mandado” que incluía intimidar a un muchacho de otro sector. Después vino la moto. “Uno siente adrenalina, siente que por fin lo miran diferente”, explica. “Por fin lo ven como hombre”.

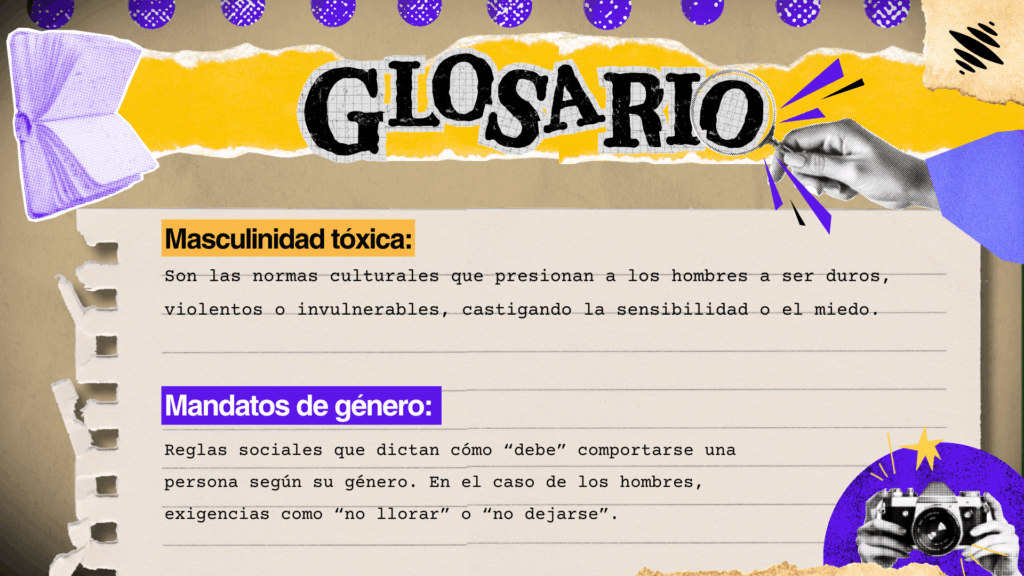

Ahí aparece el nudo que atraviesa a tantos jóvenes del SRPA: la masculinidad tóxica convertida en brújula moral. Samuel no robó una moto para enriquecerse, ni por hambre. Lo hizo porque sus amigos insistieron en que era “lo que tocaba”, porque todos tenían un alias menos él, porque no quería ser el único que se acobardara.

“Yo sabía que estaba mal”, dice ahora, “pero también sabía que si decía que no, me iban a decir que era un cobarde. Eso a uno le duele más que la sanción”.

Las masculinidades violentas operan así: convierten la fragilidad en vergüenza y el riesgo en medalla. En barrios donde los grupos armados delimitan quién puede cruzar qué calle, el respeto se mide por miedo, no por confianza. “Allá uno aprende rápido que el que no mete puño, no es nadie”, resume.

Cuando ‘El tigre’ se comió a Samuel

Cuando Samuel habla de su alias, el gesto le cambia. Se endereza, como si ese nombre le devolviera un poco del personaje que dejó afuera del centro. “Me pusieron ‘Tigre’”, cuenta. “Porque yo nunca me echaba para atrás”. El alias funcionó como un uniforme: ocultaba la inseguridad detrás de una imagen de dureza. Le permitía pertenecer.

“Yo me perdí ahí”, dice. “Ya no era Samuel. Era el Tigre. Y el Tigre no podía tener miedo”.

Ese personaje tomó decisiones por él. Lo empujó a cargar un arma que no sabía usar, a participar en una intimidación que se salió de control, a cruzar una frontera que sabía prohibida. El miedo estaba, pero él lo llevaba guardado. “Yo temblaba por dentro”, admite, “pero por fuera no podía mostrar nada”.

Lo que más sorprende cuando se escuchan historias como la suya es la soledad emocional. De niño nadie le preguntó cómo se sentía. De adolescente, hablar de emociones era arriesgar la reputación. Cuando su madre intentó acercarse, él ya estaba lejos, atrapado en la lógica del parche. “Ella me decía que me estaba perdiendo. Y yo pensaba: perderse es llorar. Yo no estoy llorando”.

El día que lo capturaron, Samuel recuerda haber sentido algo que no podía nombrar. Quizá alivio. “Era como si alguien me hubiera frenado. Como si me dijeran: ya no tiene que ser el ‘Tigre’ por un rato”.

Los hombres también lloran

Dentro del SRPA, por primera vez en años, lloró. Lo cuenta sin vergüenza: “El profe de periodismo nos preguntó ¿cuándo había sido la última vez que uno había tenido miedo? Y yo no pude más. Ahí me salió todo”.

Ese momento —que para algunos puede parecer mínimo— fue un quiebre definitivo. Fue la primera vez que Samuel entendió que la masculinidad que había aprendido lo había llevado a una cárcel emocional mucho antes que a la jurídica.

En los talleres psicosociales y en las clases del diplomado de periodismo de la Fundación Mi Historia y Radio Trompo empezó a entender otra cosa: que sentir no es perder, que pedir ayuda no lo hace menos hombre, que el respeto no tiene por qué construirse desde el temor. “Yo me di cuenta de que toda la vida estuve actuando”, dice. “Que la violencia era un papel”.

Ese descubrimiento, sin embargo, no borra el contexto del que viene. Los modelos de masculinidad que lo moldearon siguen vivos en barrios y familias como la suya, pero también en los parches, en las redes sociales. Espacios que siguen enseñando que un hombre vale por su capacidad de imponerse y que la sensibilidad es una traición. Y mientras esos mandatos sigan ahí, como sociedad seguiremos enviando adolescentes al SRPA.

La historia de Samuel no es excepcional: es estructural. Es el reflejo de un país que sigue confundiendo dureza con carácter y silencio con fortaleza. Un país que exige a los niños aprender a ser hombres antes de aprender a ser personas.

Si algo muestra su proceso es que la violencia no es identidad: es aprendizaje. Y si se aprende, puede desaprenderse. Pero solo si los entornos —las casas, las escuelas, los barrios, los medios— dejan de premiar la masculinidad que encierra y empiezan a enseñar otra que permita vivir sin miedo, sin máscaras, sin alias.

“Yo solo quiero que mi hermanito no pase por lo mismo”, dice al final. “Que no crea que para ser hombre tiene que golpearse la vida”.